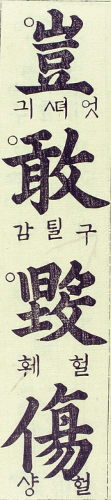

恭惟鞠養 豈敢毁傷

천자문 | Previous 蓋此身髮 四大五常 | Next 女慕貞烈 男效才良

恭惟鞠養하면 豈敢毁傷[注 1]이리오 (恭惟鞠●養◯하면 豈◯敢◯毁◯傷◎이리오)

(註) 키워주고 길러주심을 공손히 생각하면, 어찌 감히 훼손할까.

人之有此身이 莫非父母鞠養之恩이니 爲子者當敬以思之也라

孝經曰 身體髮膚는 受之父母라 不敢毁傷이 孝之始也라하니 苟思父母鞠養之恩하면 則其必不敢毁傷矣리라

사람의 이 몸은 부모께서 길러주신 은혜가 아닌 것이 없으니, 자식이 된 자는 마땅히 恭敬히 이것을 생각해야 할 것이다.

≪孝經≫에 이르기를 “신체와 毛髮과 皮膚는 부모에게 받은 것이니, 감히 훼손[毁傷]하지 않음이 효도의 시작이다.” 하였다. 만일 부모께서 길러주신 은혜를 생각한다면 반드시 몸을 감히 훼상하지 못할 것이다.

[節旨] 이 이하는 학자가 몸을 수련하는 일을 말하였다.(≪釋義≫)

[節解] 이는 장차 몸을 수련하는 일을 말하기 위해, 우선 몸이 지극히 중요함을 말하여 수련하지 않으면 안 됨을 보인 것이다. 외면으로 형체는 四大가 있고 내면으로 심성은 五常이 있는데, 몸을 수련하는 사람은 오상의 덕을 수련한 뒤에야 사대의 體를 훼손하지 않을 수 있다. 감히 훼손하지 못하는 것은 四大에 있고, 훼손하지 못하는 까닭은 五常을 수련하는 데에 있다.(≪釋義≫)

恭惟鞠養

(韓) 국양함을 공손히 하라, 이 몸은 부모의 기르신 은혜 때문이다.

(簡) 너무 공손하면, 국문을 당하니,

鞠養함을 공손히 하라 이 몸은 부모의 기르신 은혜이기 때문이다. 공손할 공(恭), 생각할 유(惟), 기를 국(鞠), 기를 양(養)

한자 유래

공손(恭遜)하고 겸양(謙讓)한 자세(姿勢)는 조상을 섬기는 근본(根本)이 되고, 유덕지사(有德志士)의 기본 예의(基本禮義)가 바른 인사일 것이다. 국가적 큰 인물(人物)은 먼저 효자(孝子)로 부터 생겨나오고, 양시(良時)에 호시절(好時節) 만나보 듯 어진 마음은 만인을 다스린다. 공덕(功德)을 잘 쌓은 자 충효사상(忠孝이 깃들어 있음에 유명(有名)해질수록 겸손(謙遜)해야 함이라, 국민(國民)을 속이는 자는 부모형제(父母兄弟) 자식을 힘들게 하고, 양설(兩舌)을 잘 하는 자 역시 큰 흉액(凶厄)을 면치 못한다고 한다.

공손할 공(恭)의 구성(構成)은 함께 공(共)과 마음 심(㣺)으로 짜여 있다. 공(共)은 스물 입(卄)과 두 손으로 받들 공(廾)으로 구성(構成)되었는데, 두 개의 열 십(十)으로 짜여 20을 나타내는 입(卄)은 여기서는 그러한 뜻이 아니라 갑골문(甲骨文)이나 금문(金文)에서처럼 어떤 물건(物件)의 모양(模樣)을 나타내고 있다. 고대 사람들은 천원지방(天圓地方), 즉 ‘하늘은 둥글고 땅은 네모지다’고 믿어 하늘에 제사(祭祀)를 올릴 때는 하늘색을 닮은 비취색(翡翠色)의 둥근 옥을 바치고, 땅에 제사를 지낼 때는 땅의 색깔인 네모난 황옥(黃玉)을 바쳐 풍년을 기원(祈願)했다. 즉 옥이나 또 다른 제물(卄)을 두 손으로 받들어(廾) 바친다는 뜻이 담겨 있다. 심(㣺)은 마음이 담겨 있다는 심장(心)과 동일(同一)한 뜻을 지니고 있는데, 자형의 하부에 놓여 다른 자형에 끼 일 때 주로 쓰인다. 따라서 공(恭)의 전체적인 의미(意味)는 조상 혹은 하늘과 땅에 제사를 지내기 위해 두 손으로 제물(祭物)을 올릴(共) 때 갖는 경건(敬虔)한 마음(㣺=心)의 태도(態度)라는 뜻이 담겨 있다.

생각할 유(惟)자는 '오직'이란 뜻도 함께 가지고 있다. 사유(思惟)는 '생각하고(思) 생각하다(惟)'는 뜻이다. 반가사유상(半跏思惟像)은 '반(半)만 책상다리(跏)를 하고 사유(思惟)하는 상(像)'이란 뜻으로, 주로 관음보살상이나 미륵보살상에 많다. 유독(惟獨)은 '오직(惟) 홀로(獨)'라는 뜻이고, 유일(惟一)은 오직(惟) 하나(一)'라는 뜻다. 성부인 추(隹)자는 '생각할 유(惟)'자의 본의(本意)를 담고 있다. 추(隹)자는 새의 몸과 몸체의 모양(模樣)을 그린 상형자(象形字)로 '새'를 뜻한다. 그런데 새 중에서 철새는 조상 때부터 철따라 정해진 길만 따라 이동(移動)하는 습성(習性)이 있다. 그렇지 않으면 온도(溫度) 때문에 죽을 수밖에 없으니 바른 길을 가는 것이고, 이를 사람에 비유(比喩)하면 정도(正道)를 걷는 모범적(模範的)인 사람이랄 수 있다. 그러나 정해진 방법(方法)밖에 모른다는 관점(觀點)에서 편협(偏狹)한 눈을 가진 새와 같으며, 그대로만 행동(行動)하는 모습(模襲)이 마치 머리가 나빠서 그렇게 비치므로 속되게 '새 대가리, 닭 대가리'라는 속어(俗語)가 생겼을 것이다. 이런 이유(理由)가 스며든 새의 마음을 가리키는 유(惟)자는 마음(忄)이 철새(隹)가 철따라 오직 정해진 길만 가듯이 정도(程度)로만 '생각하다, 생각건대, 오직, 다만(惟)'이라는 뜻이다.

주역

풀이=부모님의 가르침과 길러주신 은혜를 늘 공순히 유념하라는 문구이다.

字義=恭은 共(같이 공, 두 손 모을 공)과 心(마음 심). 共은 인사를 나누거나 절 또는 기도를 올릴 적에 두 손을 하나로 모음을 나타내므로 함께 같이하는 마음 즉 공순함을 뜻한다. 惟는 心(마음 심)과 (새 추). 새가 하늘로 날듯이 마음이 한 곳으로 향하여 일정하게 나아감을 이른다. 비슷한 용례로 쓰이는 唯는 지저귀는 새처럼 끊임없이 같은 말만 되풀이함, 維는 한 끈(계통)으로 계속 이어짐을 말한다(예: 維歲次).

鞠은 革(가죽 혁)과 (움킬 국). 손에 한 움큼 쥘 정도 크기의 가죽 공 또는 이를 발로 찬다는 뜻이다. 革은 짐승 털가죽에서 털을 뽑아 입기편한 가죽옷으로 고쳐 바꿈을, 은 한 줌의 쌀(米)을 손에 움켜쥠(눑)을 나타낸다. 몸을 굽혀 정성을 다함을 국궁(鞠躬)으로 일컫는 것은 몸을 굽힐 적에 둥근 공과 같은 형태가 되기 때문이다. 국문(鞠問)은 발로 차서 죄인을 매질하여 죄를 캔다는 뜻이다. 여기 본문에서는 어미가 정성으로 새끼를 치고 기른다는 의미이다. 養은 羊(양 양)과 食(밥 식). 양 등의 가축을 치거나 어린애를 기름을 가리킨다.

참조=후천이 열리는 때는 산택(山澤)의 통기(通氣)로부터 비롯된다고 한다. 후천적 인사(人事)의 이치를 다룬 주역하경의 수괘(首卦) 택산함(澤山咸)이 산과 못이 기운을 통하는 상으로 처녀와 총각이 함께 만나 교감하여 한 몸을 이루는 괘이기 때문이다. 養(羊++艮)은 목동이 양을 치듯이 조선이 서양의 양떼를 몰고감을 나타내는 비결문자 즉 羊은 美國으로 대표되는 서양의 兌(: 소녀), 艮(: 소남)은 동북방의 조선, 중간의 (모일 집)은 동북간방에 서방태가 시집와서 합하는 것을 말한다.

豈敢毁傷

(韓) 부모께 낳아 길러 주신 이몸을 어찌 감히 훼상할 수 있으랴.

(簡) 감히 상처를 어찌 내겠는가.

부모가 낳아 길러 주신 이 몸을 어찌 감히 毁傷을 할 수 있으랴. 어찌 기(豈),용감할 감(敢),헐 훼(毁),상할 상(傷),수신(修身)의 근본정신은 효에서 시작된다. 사람의 시작은 누구나 신체발부를 부모로부터 받았으며 부모는 또 온갖 고난을 무릅써 가며 자식에게 옷을 입히고 젖과 밥을 주어 양육하였다. 그 은공을 공손히 생각할 때 어찌 그 받은 신체발부와 또 명예를 함부로 취급 하겠는가. 그러나 효는 극히 긴요한 도덕이로되 그 실천은 결코 쉽지 않다. 뭇 사람 중에 효심없이 성공한 자는 드물며, 또 요행으로 일시적인 성공을 했다 해도 마침내 좋은 결과를 얻지는 못함을 본 사람이 많이 있을 것이다.

한자 유래

기감(豈敢)이란 이 글귀의 대상자(對象者)가 부모(父母)냐 임금이냐 하는 선택(選擇)이다. 천자문(千字文) 앞머리의 모든 글귀는 임금에 관한 내용(內容)이다. 문장(文章)의 구성(構成)에 있어 처음 우주(宇宙)의 원리(原理)와 고대 임금의 덕화(德化)를 말하다가 여기서부터는 일상사(日常事)의 문제(問題)를 언급(言及)한다. 예부터 군사부일체(君師父一體)라고 하니 임금의 은혜(恩惠)나 부모의 은혜(恩惠)나 같겠지만 여기서는 임금이 은혜(恩惠)롭게 백성을 부양(扶養)하고, 부모도 자식을 은(恩惠)혜롭게 부양(扶養)하는 것이다. 그럴 때는 자연적(自然的)으로 기감훼상(豈敢毁傷)도 부모라고 보면 자기 자신을 훼손(毁損)한다는 의미(意味)가 되고 임금이라고 보면 백성들 간에도 서로 훼상(毁傷)하거나 싸우지를 말라는 뜻으로 생각하면 된다.

어찌 기(豈)자는 산(山)처럼 뾰족한 장식(裝飾)을 달고 동그란 콩(豆)이 구르는 소리로 북 치는 개선(凱旋)은 어찌나 즐겁다는 의미(意味)의 ‘어찌 기(豈)’이다. "설문(說文)"에서는 “기(豈)는 전장(戰場)에서 군사(軍士)가 돌아올 때 기세(氣勢)를 떨치기 위해 행진(行進)하며 연주(演奏)하는 악기(樂器)의 일종(一種)이다.”고 하였다. 그러나 요즘에는 그 뜻이 가차(假借)되어 주로 ‘어찌’라는 의문사(疑問詞)로 쓰인다. 다만 본래 의미(意味)는 즐길 개(凱)와 즐거울 개(愷) 등에 남아 있다. ‘어찌 기(豈)’자는 전쟁(戰爭)에서 승리(勝利)하고 돌아온 병사(兵士)들의 노고(勞苦)를 달래고, 어떻게(豈) 해서든지 앞으로도 승리(勝利)할 수 있기를 바라며(豈) 편안(便安)한 안석(案席)에 기댄 듯한 분위기(雰圍氣)가 되도록 연주(演奏)했을 거라고 상상(想像)된다.

감히 敢(감)은 고문(古文)의 자형(字形)과는 전혀 다른 변화(變化)를 겪어 현재자형을 토대(土臺)로 풀이를 해본다. 감(敢)의 구성(構成)은 사람의 귀 모양(模樣)을 본뜬 귀 이(耳)와 칠 공(攻)으로 이루어졌다. 공(攻)은 장인 공(工)과 칠 복(攵)으로 구성(構成)되었는데, 공(工)자는 갑골문(甲骨文)과 금문(金文)에도 보이는 아주 오래된 글자인데, 대체적으로 장인(匠人)들이 일을 할 때 쓰던 길이를 재거나 뭔가를 깎아내고 구멍을 파는 ‘공구(工具)’로 보는 게 일반적이다. 복(攵)은 복(攴)의 간략형(簡略形)으로 손(又)에 회초리나 몽둥이(卜)를 들고서 친다는 뜻을 지녔다. 이에 따라 공(攻)은 손에 끌이나 망치와 같은 공구(工)를 무기삼아 적군을 친다(攵)는 데서 ‘치다’ ‘다스리다’는 뜻을 지니게 되었다. 따라서 감(敢)의 전체적인 의미(意味)는 적군(敵軍)을 공격(攻)하여 전리품(戰利品)으로써 상대(相對)의 한 쪽 귀(耳)를 베어온다는 데서 ‘용맹(勇猛)스럽다’ ‘감히’라는 뜻을 부여(附與)했다.

헐 훼(毁)자는 '절구(臼)에 담긴 쌀을 흙(土)에 쏟아버려 쌀을 훼손(毁損)하다'는 뜻이다. 이후 뜻을 강조(强調)하기 위해 창 수(殳)자가 추가(追加)되었다. 즉 '손에 든 막대기(殳)로 쳐부셔서 훼손(毁損)하다'는 뜻이다. 훼손(毁損)은 '헐거나(毁) 손상하다(損)'는 뜻이고, 명예훼손죄(名譽毁損罪)는 '남의 명예(名譽)를 훼손(毁損)함으로써 구성(構成)되는 죄(罪)'이다. 헐 훼(毁)자는 '절구(臼)에 담긴 쌀을 흙(土→工)에 쏟아버려 쌀을 훼손(毁損)했다'는 뜻이다. 나중에 뜻을 분명(分明)히 하기 위해 칠 수(殳)자가 추가(追加)되었다. 훼손(毁損), 훼방(毁謗), 폄훼(貶毁) 등에 사용(使用)된다. 훼(毁)자는 땅바닥(土) 위에 세워 놓은 절구[臼]를 손에 공이를 들고 ‘빻다’(臼)가 본래 의미(意味)였다고 볼 수 있다. 손에 공이를 들고 있는 모습(模襲)이 창 수(殳)로 변화(變化)된 것으로 추정(推定)된다. 후에 ‘헐다’(毁) ‘무너뜨리다’(毁) 등으로도 확대(擴大) 사용(使用)됐다.

상처 상(傷)자는 형부인 사람(亻) 변(邊)에 성부인 사람(人) 아래 볕 양(昜)으로 구성된 형성자(形聲字)이다. 따라서 양(昜)은 날 일(日)아래, 한 일(一)과 말 물(勿)을 한 문자이다. 그러니 상(傷)자는 사람(亻)이 화살상처(人=昜)처럼 '다치다(傷)'라는 뜻이다. 성부인 상(人=昜)자는 '다칠 상(傷)'자의 본의(本意)를 담고 있다. 상(人=昜)자는 화살촉(矢)과 '볕 양(昜=陽)'을 그려 화살촉이 박힌 상처를 볕에 쪼이고 있는 '화살상처 상(人=昜)'를 뜻한다. 사람(亻)이 화살촉에 다쳐(人=昜) 혼이 나고 아픈 통증(痛症)은 물론이고 상할까봐 근심하고 애태운다는 뜻이다. 따라서 화살 상처가 난 사람의 상태(狀態)를 나타내는 상(傷)자는 사람(亻)이 화살상처(人=昜)로 '상하다, 다치다, 해치다, 아프다(痛), 근심하다(憂), 불쌍히 여기다'라는 뜻이다. 사람(亻)이 화살상처(人=昜)로 육체(肉體)가 상하듯(傷) 마음도 마찬가지다. 마음이 상하는 것도 마음에 화살이나 비수를 꽂아 다치게 한다. 상처(傷處)가 나면 다친 자리는 시간(時間)이 지나 아물지만 흔적(痕迹)이 남아 상흔(傷痕)이 된다. 조금 긁히면 몰라도 칼날 따위로 다친 상창(傷創)은 그 사람의 표식(標識)처럼 따라다닌다. 피해(被害)를 받은 자취가 아주 오래 간다는 것을 알면 남의 몸에 상처(傷處)를 내서 해(害)를 입히지 말아야 한다. 타인에게 상해(傷害)를 입히고 자신의 온전(穩全)함을 즐기는 사람은 없다. 상해(傷害)를 당한 사람은 마음도 다쳐서 상심(傷心)이 큼은 물론이고 상해(傷害)를 가한 사람은 죄의식(罪意識)에 사로잡혀 상심(傷心)하게 된다. 마음과 정신(精神)이 다치는 것도 마찬가지이다. 자기가 받은 은정(恩情)을 상하게 하는 상은(傷恩)이나 이웃이나 이성간에 도타워진 정(情)을 나누던 정분(情分)을 다치게 하는 상정(傷情)은 마음을 슬프게 한다. 근심과 슬픔으로 이어지는 상참(傷慘)의 무자비(無慈悲)하고 참혹(慘酷)한 짓을 하지 않도록 하자. 사람(亻)이 화살상처(人=昜)처럼 마음 깊이 다쳐서(傷) 신음(呻吟)하고 사는 세상을 원하는 사람은 없을 것이다.

주역

풀이=부모에게서 물려받은 몸을 함부로 훼손하거나 다치게 하지 말라는 내용이다.

字義=豈는 豆(콩 두, 제기 두)와 山(메 산). 본래는 전쟁에 싸워 이기고 돌아오는 개선(凱旋) 때 치는 북장구의 형상으로 '즐기다'는 뜻이다. 승전고를 울리며 개선가를 부르려면 어찌해야 하는가에서 '어찌'라는 부사로도 쓰인다. 주역의 (풍년 풍, 풍대할 풍) 또한 위가 우레() 아래가 불()로서, 북채()를 가지고 북장구()를 두들겨 승전고를 울리는 모양이다. 敢은 攻(칠 공)과 耳(귀 이). 부수는 ( : 칠 복). 적군을 공격해서 귀를 베어 취하는 뜻으로 용감히 앞장섬을 이른다. 관련글자로 嚴(엄할 엄)이 있다. 毁은 臼(확 구)와 土(흙 토)에 (막대기 수). 즉 흙으로 만든 옛날의 절구와 절굿공이를 뜻하는데, 진흙으로 빚은 확에다 곡식을 찧다보니 확이 헐고 이지러짐을 나타낸다. 傷은 사람이 다침을 뜻한다. 은 사람, 오른편 위는 덮개(人), 그 아래의 은 陽(볕 양)의 古字. 덮개에 의해 밝음이 가려진 상태처럼 사람이 상함을 말한다.

참고=은 제기(祭器→豆) 위에 山처럼 높이 제물을 차곡차곡 정성들여 쌓아놓은(+: 예쁠 봉) 형상. 수확한 햇곡식으로써 술과 떡을 빚어 천지신명과 조상신에게 풍성하게 제사지냄을 나타낸다. 본래 은 신에게 풍대하게 제사지냄을 뜻하는 禮(예도 례)의 古字로 쓰이기도 하였다. 괘의 형상을 놓고 보면 위의 우레()는 위엄있는 움직임을, 아래의 불()은 대낮의 밝음을 뜻한다. 禮란 밝은 대낮의 움직임처럼 '明以動', 즉 밝게 움직여 나아가는 것인 동시에 속마음을 밝게 품고 밖으로 행동거지에 위엄을 갖추는 것이다.

注

- ↑ 恭惟鞠養 豈敢毁傷 : 恭은 공경한다는 뜻이다. 惟는 전념하는 말이다. 鞠은 기른다는 뜻이다. 豈敢은 감히 못한다와 같다. 毁는 파괴한다는 뜻이다. 傷은 손상한다는 뜻이다. ≪孝經≫에 이르기를 “…… 감히 훼손하지 않는다.” 하였는데, 이 몸ㆍ털은 부모가 길러주는 것이어서 감히 손상하거나 훼손해서는 안 됨을 말한 것이다.(≪釋義≫)